宿る創作の女神

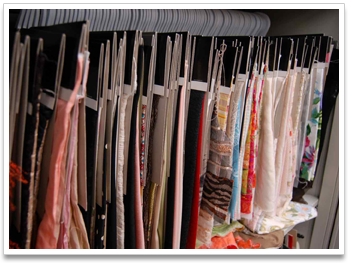

2月、今年もまた恒例の「引っ越し」が始まった。ボディ、ラックに下げられた素材見本、アクセサリー、姿見の鏡、部屋を照らす照明、使い慣れた絵の具、鉛筆、マジックと画用紙。スケッチを描くための様々な材料が積まれたワゴン車は、アトリエのある六本木から芝公園のホテルに向かう。

花井幸子のなかで、その前年10月に催された素材展、パリのプルミエール・ヴィジオン、ミラノのイデア・コモを見た頃から、徐々にコレクションイメージは固まってきている。

今日から籠もる10日間のなかで、彼女は100点以上のデザインを描き、アトリエは、描かれた洋服の設計図ともいうべき彼女のスケッチをもとに、4月の東京コレクションに向け、本格的に動き出す。

デザイン、パターン起こし、縫製、コーディネーション。30年以上続けたこととはいえ、また今年もコレクションのための「喧噪と祝祭の日々」が始まった。

花井幸子が初めてコレクションを開いたのは1970年。

まだ日本でコレクションというものが定着していない当時から、彼女は、コレクションのためにホテルに籠もってスケッチを描くという作業を始め、それは今も続いている。

頭のなかで描いたイメージをもとにデザイン画を描き上げ、時に、イメージを確認するため、持ち込んだ姿見の鏡の前でボディに布を巻き付け、必要に応じて、洋服に合ったアクセサリーを想い描き、スケッチに書き込んでゆく。

籠もった数日後あたりから、集中して、一日に十数枚を描き上げる。頭のなかで今の時代の感覚を確認しながら、描いたイメージをデザイン画という形にする作業は、1週間以上にわたって、延々と続けられる。

部屋にひとり籠もり、アイデアを練りあげデザインを描く間、彼女は、創作の女神が目を細め微笑みかけているかのように、ただひたすら無心にデザインとの格闘を続けている。

横浜育ちの洒落者の父の影響を受け幼い頃から洋服に興味があり、こどもの頃から絵を描くことが好きで、実際、学生時代に幾つもの賞をもらっていた非凡な絵の才能を持っていた少女が、ファッションの大陸に向けて舵を切ったのは、高校を卒業して数年経った頃だった。

ファッション・イラストレーションの世界で第一人者といわれる長沢節が主催するセツ・モード・セミナーでファッション・イラストレーションを学び、卒業後は、当時気鋭の写真家やイラストレーターが所属していたアドセンターで先鋭的な時代感覚と得意のイラストレーションに磨きをかけた。

花井幸子のスケッチ画は、日本でファッション・イラストレーションの創始者といわれる中原淳一に似ていると評されることがある。それもそのはずで、花井幸子は小学生の頃から、ファッション誌の祖といわれる雑誌「ヒマワリ」に掲載されている中原淳一の絵を見よう見まねで描いていたという。

彼女が描くデザイン画は、コレクションを始めた当時から今も変わらず、特別だった。普通、デザイン画は洋服のスケッチがすべてで、アクセサリー、バッグなどの小物、ヘア、メイクは、その数ヶ月後に発表されるコレクション直前の打ち合わせのなかで決める。

ところが、花井幸子の場合は、デザイン画の段階で、洋服、アクセサリー、ヘアメイクにいたるまで、すべて描き込まれている。それは、デザイン画というより、スタイル画に近い。

ヘアメイク、アクセサリー、靴、小物を含めたトータルなスタイル提案。今では当たり前になったデザイナーの視点を、花井幸子は当時から考え、それを、コレクションという形のなかで、実践してきた。

「着て、美しい服。着て、かっこいい服」。

デザイナーになろうと決心した時につぶやいた言葉は、今も花井幸子の芯に残っている。

海外のファッション誌を模倣するのではなく、着る女性の視点で練り上げた「本物の美しい洋服」。花井幸子がそうした想いを込めて日本のファッション界に植えたモードの種が、大きく根を張り、空に向かってまっすぐ伸び、頂上で凛とした美しい花を咲かせるまで、そう時間はかからなかった。